「Ambient Weaving」

対談 筧康明(インタラクティブ・メディア研究者)×細尾真孝

Ambient Weaving

対談「これからの時代の身体と美」 真鍋大度(メディア・アーティスト、Rhizomatiks 代表)×細尾真孝

真鍋大度(メディア・アーティスト、Rhizomatiks 代表)×細尾真孝(株式会社 細尾 代表取締役社長)

細尾:今回はメディア・アーティスト、プログラマーとして音楽、映像、ダンス、パフォーマンスなどさまざまな分野を横断しながら実験的な表現を行なわれている、Rhizomatiks 代表の真鍋大度さんをお呼びしています。真鍋さんのお仕事と、私たちの活動との交点を探りながら、これからの時代においての「美」をどのように考えるべきか、お話ししていければと思います。HOSOO GALLERYでは昨年、数学者やプログラマーとのコラボレーションを通じて、歴史上かつてなかった新しい織組織を生み出すプロジェクトの成果展「QUASICRYSTAL―コードによる織物の探求」を開催しました。その時に面白かったのが、計算やプログラミングによって生み出された新しい織組織の中で、調和が取れたときに、木目や大地のテクスチャーのような、自然のパターンが現れたことです。数学と自然との繋がりを、織物を通してすごく感じさせられました。

真鍋:数学では有名な「フラクタル」という図形があって、これは幾何学の研究の中で出てきたものなのですが、部分と全体が「自己相似」している図形を指します。そのフラクタルが、実は自然の中にたくさん見出せるのですね。フィボナッチ数列などもそうです。数学をやっていたつもりが、実はそれが自然を解明することに繋がったり、結果的に自然をシミュレートすることになったりというのは、よく起こる現象です。そういうことに私は数学の神秘性を感じて面白いなと思います。実際に織物を織っていくうちに自然のパターンが現れたというのは、すごく感動的な瞬間ですね。

細尾:織物として調和が取れているときには、おそらく数学的に見たとしても、美しい数式が出てくるのだろうなと思いました。私たちはふだん織物のフィールドで、自分たちが美しいと感じるものを作りつづけてきましたが、今回のプロジェクトで、数学と美と自然とのリンクが分かったのは面白かったですね。

真鍋:数学に代表されるような、自然界に潜むルールのようなものからはなかなか逃れられないと思います。今の美術、特に現代美術は、マルセル・デュシャンの時代から、作品が美しいかどうかよりも作品のコンセプトにすごく寄っていって、違う方向に向かっていますね。だけど元々の美術が目指していた美というのは、数学的な調和とか、自然の中に潜む数学的な概念を、美術家が自分たちなりに解釈してアウトプットを作るということだったと思います。そういう作品が今はなかなか評価されないというか、美術の世界では特に評価されないものになってしまった。ただやはり、数学的な調和の美は紀元前5000年からあるものだから、おそらく今から5000年後にも残っているのではないかという気もしますね。

細尾:私は織物という工芸の立場から、人間の身体をとても重視しています。物を見極める際にも、自分たちが美しいと思うかどうかがベースにあります。現代アートは私も好きですが、やはりデュシャンが登場した100年前から、作品において美よりもコンセプトが重視されるようになってしまい、身体的な感覚や、本当にそれが美しいか、気持ちいいかといった要素は置き去りにされている気がします。ただ、近年は現代アートの領域からも工芸へのアプローチが多く、忘れられていた「身体的な美」を取り戻そうとする動きが起きていると実感しています。HOSOOも現代アーティストのテレジータ・フェルナンデスとコラボレーションをしていますが、ゲルハルト・リヒターもテキスタイルの作品を作りはじめたり、アートもより工芸に回帰しているような気配もありますね。

真鍋:その意味で揺り戻しのようなことが起きているのかなと思いますし、やはり現代の技術やアプローチを使うことで、工芸という伝統的な領域の中でも再発見できることがあるのだと思います。特に3Dスキャナや3Dプリンタは、そのような部分で実験が行なわれているのではないでしょうか。3D計測技術などセンシングの技術の進化によって、彫刻とか3Dの造形も見直されています。

真鍋 私はプログラムを自分でも書くので、コンピュータの中で完結できることの方が本来は多いのですが、そこで閉じてしまうのではなく、アナログ側、リアルな世界に一度戻してエラーを生み出すような試みを行なっています。たとえば、ダンサーとのコラボレーションが多いのですが、デジタル、機械学習で生成した振付を生身のダンサーが踊るなど、これまでとは違うダンスパフォーマンスの可能性を探しています。

細尾:「QUASICRYSTAL」の時、コンピュータの画面上では完成していると思える織組織が、実際に物質として織り出してみると、湿度などの状況や、シルクという素材の持っている特性が原因で糸が破綻したり、うまくいかなかったりしたことがありました。その「シミュレーションしきれなかった」ことが面白くて。プログラマーも数学者も、織機の横でコードを書いてそれに基づいて実際に織り出してみて、うまくいかなくてまたコードを変えて、というふうに、デジタルとアナログを行ったり来たりして取り組んでいました。むしろそういったエラーの中から、ギリギリ調和する美しさのようなものが生まれてきたりもしました。デジタルとアナログのセッションを繰り返すことも、織物を追究していく上での一つのアプローチかなと、やっていて思いました。

真鍋:織物ほど複雑なものではないのですが、私も工業用ミシンのためのプログラミング言語を昔作ったことがあります(「Pa++ern 2009 (an esoteric language for embroidery)」)。工業用ミシンのための簡易的なプログラム言語とその環境の開発というプロジェクトでしたが、繰り返しの作業によって模様を作っていくという行為自体が、とてもプログラミング的で、数学的だなと思いながら取り組んでいました。シミュレーション・ソフト上だとパターンが簡単に作れるのですが、実際に針を動かすとすぐ糸が切れたり、繰り返しすぎて針が折れたりしていました。デジタルに考えたものをアナログへ、フィジカルな世界へと落とし込んだときに、たくさんのエラーが出て、1枚のTシャツを作るのに4、5時間かかることも結構ありました。なので物質にしたときにエラーがたくさん出るというのは、とてもよくわかります。

真鍋:ダンスの仕事をするようになって、視覚的なものに対する考え方が結構変わってきました。目が見えない方も同じだと思いますが、目をつぶっても、たとえば円がどういうもので、四角がどういうものかというのを感じることができる。それというのは、視覚が網膜を通じて図形や空間を感じているのではなくて、筋肉の動きによって、形や空間を感じているわけです。振り付けやダンスにおいては、まさに筋肉によって図形などの視覚的な表現を感じることができる。ダンスを見ているだけだと、動きを視覚的に感じるだけですが、自分で身体を動かして踊ってみて初めて分かる、振り付けやダンスの幾何学的な意味があるなと、最近発見しました。見るということも、毛様体筋という筋肉を使って水晶体を引っ張ったり緩めたりすることでピントを合わせているので、実は筋肉を使って見る対象にフォーカスしているんですね。身体と数学と美との関係を、最近はあらためて考え直しているところです。

細尾:織物の歴史を振り返ると、一番最初の織機は、人間の身体そのものでした。経糸を身体に巻きつけてテンションをかけて、そこから織物を織っていく。歴史が下ると、人間はだんだんと身体を拡張し、木でフレームを作るようになって、「高機」と呼ばれる織機で織るようになります。近代になって産業革命が起きると動力織機が発明されます。その動力織機を日本で一番最初に作った企業である豊田自動織機は、その技術を使って、次に自動車を作るようになっていきました。その自動車部門が分社化して展開したのが、現在のトヨタ自動車です。そのように織機の歴史を振り返ってみれば、テクノロジーの進化が起きたのは、究極の美を求めていく中で、より良いものを求めて人間が身体を拡張してきた結果なのかなと思います。ジャカード織機からアイデアを得てコンピュータが発明されたことも、象徴的なエピソードだと感じています。美とテクノロジーは密接に関係していると思うのですが、現代ではその関係性があまり理解されていない気がします。一般的な感覚では、テクノロジーはわかりやすくて素晴らしいとされる一方で、美は「よくわからないもの」とされがちですよね。美とテクノロジーがリンクしているということが、多くの方にはなかなか伝わっていない面があると思います。

細尾:染織の文脈では、美とテクノロジーは二つで一つです。美を求める中で身体が拡張されて新しいテクノロジーが生み出されていく。美とテクノロジーの関係性も、真鍋さんのお仕事と関係があるのではないかと思うのですが、そのあたりをお伺いしたいです。

真鍋:たとえば最近の最先端技術としてブロックチェーンやNFT(Non-Fungible Token、ブロックチェーンを用いた、代替不可能なデジタルデータのこと)があります。でもそれらの技術を使って何を作っているかというと、画像や映像データなわけです。その内容は、やはり数学的ないし幾何学的なルールをベースに作っているものも多い。数学や幾何学を使って絵画を作りはじめたのはいつからかと考えると、紀元前5000年、エジプトで生まれていますけれども、作っている柄自体は今と変わらないとも言えます。ツールは変わってきていますし、やはりプログラミングが可能にしたことは大きいと思うのですが、プログラムで書くということは、昔だったら一つ一つ手を動かして作らなければいけなかったものがたとえば繰り返しの処理を導入することで一度に1万個の画像が作れるなど、数のスケールの変化はあると思います。ただ何を作っているかというと、数学や幾何学をベースにした模様であることが多いんです。特にジェネレーティブ・アート、インタラクティブ・アート、メディア・アートといったフィールドでは、そういったことが多いので進化しているようで、美そのものは変わっていない。人とメディアの関係性は昔とは違っていて、人の動きに合わせてグラフィックが変わるとか、温度によって変わるといったこともあると思うんですけど、アウトプットとして出てきているもののベースは変わらない。「永遠の美」とは何だろうと考えると、私にとってはそれは数学なのかな、特に幾何学なのかなと思っています。

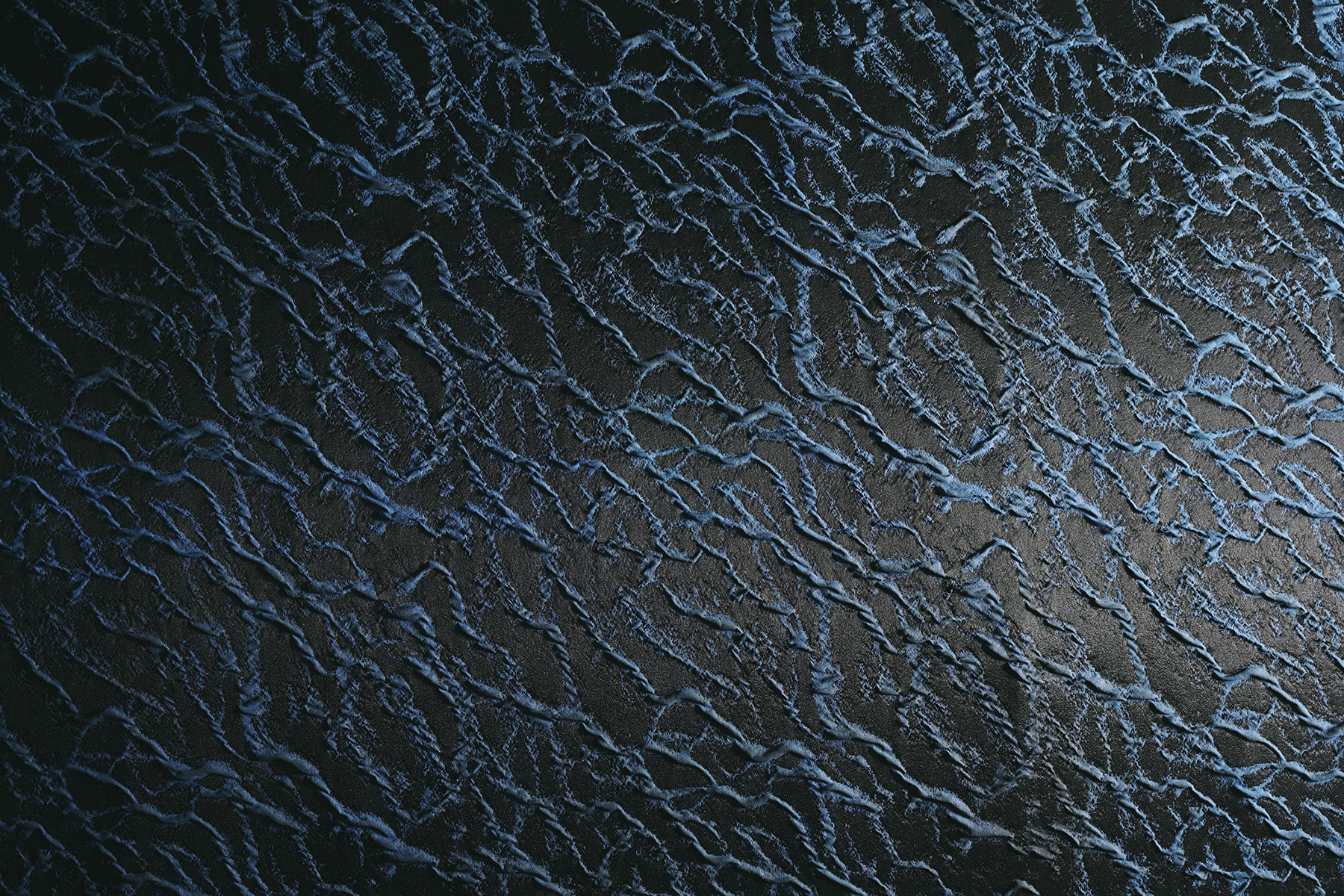

細尾:展覧会「Ambient Weaving―環境と織物」は、ご覧になっていかがでしたか。

真鍋:環境情報を可視化するグラフィカルな作品の展示があったりして、興味深く拝見しました。環境と織物がどうやって調和していくかを細尾さんは探究されているのだなと、印象に残っています。私は「研究室」のような感覚で展示を見ていました。細尾さんたちがまずは研究室の中で、環境と織物をどうやって調和させていくかを実験した、「プロトタイプ展示」のような展覧会ですよね。プロトタイプのアイデアが展開されて今後、衣服として実際に着られるものができたり、社会に実装されるようなものになっていくのだろうなと予感させる展示でした。

細尾:私たちは古代染色や職人の身体知をはじめ、さまざまなテーマで研究開発を行なっています。なので「Ambient Weaving」の展示物の中にも、他の研究開発の知見も動員されています。研究開発に関しても、「テッキー」な新しいことだけを目指して行なうというよりも、実は自然染色や晒しなど、従来からの染織文化をなるべくリサーチするようにしています。そしてその文脈を引き継ぐ一つの現代的な表現として、展覧会として成果物を提示したいという気持ちがありました。

真鍋:織物はすごく歴史が長いと思いますが、テクノロジーの進化と向き合い、その時代その時代の最先端技術を取り入れて進化しつつも、ベースは全然変わっていないというところが面白いですね。テクノロジーが入ると一気に変わってしまってなくなるものもたくさんあると思うんです。特にメディアについては、紙が廃れて本が衰退し、電子メディアが広がっている状況があります。でも洋服とか身につけるものなどは、実世界で生きていく上では絶対になくせないものだと思います。その部分が、身に付けるものと他のものと違うところだという気がします。現在、身の回りのものはどんどんデジタル化していって、アナログのものが少なくなってきています。音楽を聴くのもストリーミングになり、映画を観るのも、本を読むのも電子になっています。そのような状況の中で、建築や服などの身にまつわるものというのは、変わらない。そのような点が面白いと思います。

細尾:私は染織がバックグラウンドにあるので、環境のことを考えるとき、織物を通して過去に遡って考えています。工業的な大量生産、大量消費の文化が広がる以前の、工芸的な文化に立ち返ることが必要だと思います。そこには美だけではなくさまざまな豊かさや、環境との調和の文化があります。良いものを長く使い続けていく姿勢もそうです。現代では衣服も、「この繊維は土に還ります」とか、「70%はリサイクルされます」などと、環境負荷の小ささが売りになったりもしています。ただそれは、一見環境に優しいようでも、「使い捨て」が前提で仕組みが回っていますよね。

真鍋:短期的な視野で環境負荷を減らすということだけだと、間違った判断をすることもありますね。すごく長い目で見たときにどうなるかということを考える必要があるかなと私も思います。

細尾:基本的に昔の着物というのは、良質な着物を、代をまたいで使っていくという考え方でした。14mの反物を8つのパーツへとカットして、一切捨てる部分なしに組み立てて着る。着物は洋裁と違って、わざと取り外ししやすい縫い方になっています。ある程度汚れたりかすれたりしてくると、分解して一度反物に戻して、もう1回それを洗ってまた組み上げる(これを「洗い張り」といいます)。場合によっては組み上げる際に、お尻など擦れている部分のパーツを入れ替えて使っていく。完全に作り込むのではなくて、わざと分解できる余地を残しているからこそ、良いものを使い続けていくことができる。そのような着物の文化からもさまざまな考え方を現代に提案したり、問いかけたりできるのではないかなと思っています。工芸の思想を、この時代へと投げかけていきたいと考えています。自分たちだけで世の中を変えられるわけではありませんが、どう仲間を作って一つの新しい流れを作れるかが重要だと思います。多くの人が「これまでのような大量生産・大量消費ではいけないし、続かない」と気づいている状況になってきていますよね。アーツ・アンド・クラフツ運動のウィリアム・モリスが活動した19世紀や、柳宗悦や河井寛次郎が民藝運動を掲げた20世紀でもまだ早かったことが、今の時代ならやり遂げられる可能性があるのではないでしょうか。そこに挑戦していくことが、私たちのミッションであるとも思っています。